今回は信長の野望 天下への道をご紹介っ

信長の野望 天下への道で体感するリアル合戦と自由度抜群の内政

大迫力3D合戦が魅せる臨場感あふれる戦場

「信長の野望 天下への道」はフィールド全体がリアルな3Dで再現されていて、城門へ迫る攻城シーンや築城地のレイアウトをダイナミックに楽しめます。

視界にかかる霧を払って領地を拡張する「道」システムでは、付城や支城を築くたびに迫力あるカメラワークが入り、まるで自分が合戦の最前線にいるかのような手に汗握る体験ができます。

さらに同一勢力のプレイヤー同士で協力して城を奪い合う「攻城戦」では、数十人規模の大部隊が激しくぶつかり合う大規模合戦が繰り広げられます。武将ごとの必殺技や陣形展開時の派手なエフェクトも見どころで、戦況がリアルタイムで動く緊迫感を存分に味わえます。

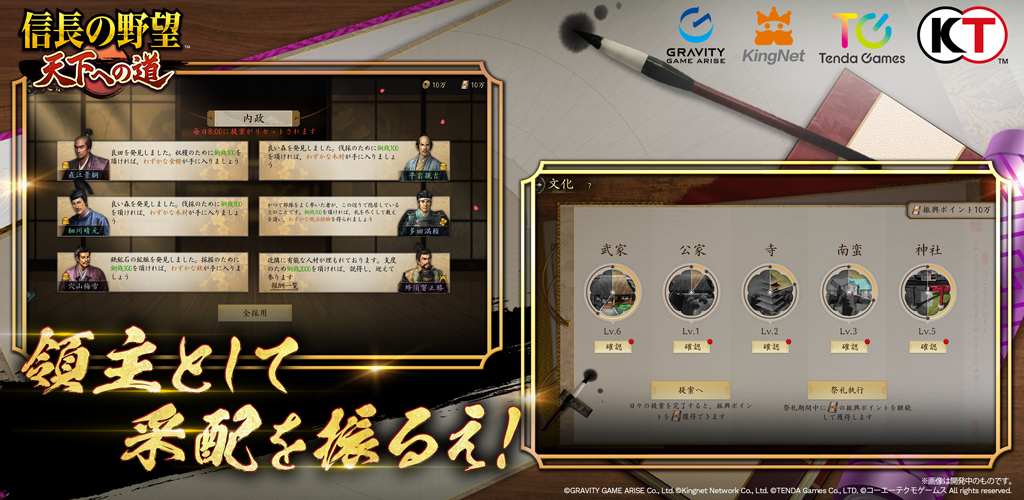

実名武将×オリジナル内政システムで築く自分だけの戦国国家

ゲーム開始直後は「不可侵地域」という安全地帯が設けられているので、他勢力の干渉を気にせず内政に集中できます。城内には食糧庫や鍛冶場といった多彩な施設を建設して、資源の生産量を効率よくアップしましょう。

βテストプレイヤーからも「序盤は領地争いがなく、じっくり内政に打ち込める」と大好評です。

また「付城」を増設して管轄範囲を広げるか、「支城」を築いて拠点防御を固めるかは状況次第。こうした内政の選択が次の攻城戦の勝敗を左右するため、武将の配置や同盟との連携を見据えた自由度の高い戦略性が魅力です。

信長の野望 天下への道で極める資源戦略と最強軍団育成

効率的資源収集と同盟連携で最短ルートを攻略

最初は自分のレベル帯に合った資源地を優先して押さえるのがベスト。特にLv.8〜10のフィールドは消費体力あたりの経験値と採取資源がバランスよく高いため、同盟メンバーと手分けして攻略すれば短期間でまとまった資源を獲得できます。

さらに同盟には定期的に挑戦できる「勢力ダンジョン」があり、クリアすると全員に報酬が入る仕組み。同盟の勢力ダンジョンで全員に報酬をGETし、攻城戦ではチャットで攻略タイミングを合わせて資源を集中投入すれば、最短ルートで領地拡大が可能です。

武将スキル継承で差をつける最強部隊育成法

武将育成で要チェックなのが「交換」機能。既存の武将のレベルや経験値、習得スキルを新しく獲得した武将にそのまま引き継げます。SSR武将のスキルを低レア武将に一気継承して戦力化しましょう。

さらに本作では、武将固有の戦法に加えて他の武将から戦法を「伝授」できるので、知略特化部隊や連撃特化部隊など、多彩なカスタム編成が可能です。節目となるレベル40、60、80で優先的に継承を計画し、段階的に部隊を強化するスキル継承計画を立てるのが効率的です。

信長の野望 天下への道で勝利を引き寄せる内政&配置テクニック

3ヵ月サイクルを制する内政と軍事のベストプラン

このゲームは3ヵ月を1シーズンとする設計で、序盤の「開拓期」はひたすら内政重視のフェーズ。まずは天守や技術研究の強化を優先しつつ、資源生産施設をレベル7以上に上げて中盤の「拡張期」で必要となる資材をしっかりストックしましょう。序盤は内政重視で資源をストックしよう。

不可侵地域を活用して内政を固めた後は、後半の「決戦期」に移行して多様な兵種編成や味方との連携攻城戦へシフト。内政施設のレベルと部隊のバランスを意識すれば、経済力と軍事力を両立させる最適な育成プランが完成します。

兵種相性を極める配置術で序盤を制覇

戦闘の基本は「三すくみ」システムで、足軽→騎馬→弓→足軽の相性が勝敗を大きく左右します。三すくみシステムで有利な兵種編成が勝利のカギとなるので、敵の主力に合わせた部隊編成は必須です。

また部隊編成では大将と副将の兵種適性を一致させると能力補正が得られます。副将選びでは統御コストまで考慮し、編成コスト上限を目指すと安定感が増します。さらに敵の拠点配置や地形を見極め、槍足軽を前衛に立て、弓部隊は高台へ、鉄砲部隊は後方から殲滅役に据えるのが定石です。大将と副将の適性一致で能力補正アップさせましょう。

まとめ

「信長の野望 天下への道」は圧倒的な3D合戦演出と自由度の高い内政システムが融合し、リアルタイムの大規模合戦から緻密な戦略まで存分に楽しめるシミュレーションゲームです。資源収集から武将育成、最適配置までやり込み要素が満載で、同盟との連携プレイも一層熱を帯びます。戦国の英傑たちを率いて、ぜひあなた自身の天下統一ルートを切り拓いてみてください。

コメント